【解説】運動学で脳卒中後遺症をリハビリする!

「思うように体が動かせない…」

「日常生活が困難になった…」

脳卒中後遺症は、患者さんの生活に大きな影響を与えます。

しかし、諦める必要はありません。

運動学に基づいたリハビリテーションは、失われた機能の回復を促し、より自立した生活を送るための大きな助けとなります。

私たち『リハビリ整体サロンあるく』に来院される、脳卒中後遺症の患者さんたちの実際の訴えをご紹介します。

「脳梗塞のため、思うように体が動かすことができず、歩くときは両手に杖を使って歩いていました。

また、動きづらさから腰痛もあり、まともに台所に立つことができませんでした。

退院するとリハビリ時間も短くなり、通いのリハビリも効果が出なかったので、徐々に麻痺した手足が動かしにくくなり、歩くのもふらつきが、台所に立つのもやっとでした。

このままだとどんどん動けなくなってしまうと感じ、自分の役割をなくしたくないので、専門家を頼ることにしました。」

「脳卒中の後遺症で、手と足に麻痺が残り、感覚も鈍くなり、デイサービスに通っていたが、歩きづらく、腕も伸びづらくなり、ひどいときは首や肩が硬く動かせなくなり、めまいを起こしたり、足も麻痺側と反対の足がかばうことが多いので硬く、痛くなることもある。

夫の仕事や1人でなんとか生活しなければいけないので、動けなくなることは避けたいので、生活できるよう改善したい。」

「脳出血の後遺症で、手全体のしびれがあり、首や肩、うでの筋肉のこわばりを感じる、マッサージやリハビリをしたりすると一時的は良くなるが、すぐ戻ってしまい、効果が長続きしない、生活していて以前よりも動きづらくなってきたのでつらく感じる。

これ以上悪くなったり、動けなくなりたくないのでどうにかしたい。」

もし、脳卒中後遺症で悩んでいるなら、早めに私たち専門家にご相談ください。

目次

1.脳卒中後遺症と社会生活

.jpg)

(1)脳卒中後遺症とは?

脳卒中を経験すると、脳の損傷によって様々な後遺症が残ることがあります。

これらを総称して「脳卒中後遺症」といいます。

後遺症の種類や程度は、脳の損傷部位や広範囲によって異なります。

脳卒中後遺症は、脳の血管が詰まったり破れたりすることで、脳の細胞が損傷し、その機能が失われるために起こります。

(2)脳卒中後遺症の主な悩み

脳卒中後遺症は、患者さん一人ひとりの症状や生活環境によって、抱える悩みや課題は様々です。

脳卒中後遺症患者の方々が、実際に抱えている悩みや要望を6つの事例で紹介します。

① 日常生活の自立への不安

「以前のように、一人で何でもできたのに、今は簡単な家事も一人でこなすのが難しい。

将来、もっと状態が悪くなってしまうのではないかと不安です。」

② 社会参加への困難

「以前は友人とよく会っていましたが、今は外出するのが億劫になってしまい、友人との関係が疎遠になってしまいました。

また、以前のような仕事に就くのは難しいと感じています。」

③ 体の痛みや痺れ

「麻痺した部分が痛むことが多く、日常生活に支障が出ています。

痛み止めを飲んでもなかなか良くならず、困っています。」

④ コミュニケーションの困難

「言葉が出にくくなったり、相手の言っていることが理解できなくなったりして、コミュニケーションが難しくなりました。

家族との会話も以前のようには楽しめません。」

⑤ 心理的な負担

「突然、体が思うように動かなくなり、将来への不安や絶望感を感じています。

以前のような生活に戻れるのか、という疑問が常にあります。」

⑥ 周囲の理解不足

「周りの人から『もう大丈夫でしょう』と言われたり、甘えていると思われたりすることがあります。

もっと理解してほしいと思っています。」

(3)脳卒中後遺症患者の声を踏まえて

脳卒中後遺症は、患者さんだけでなく、ご家族や周囲の方々にも大きな影響を与えます。

これらの声を踏まえ、医療者や福祉関係者は、患者さん一人ひとりの状況に合わせた支援を行うことが重要です。

具体的には、このような取り組みが求められます。

- 患者さんの話をよく聞き、理解する

- 患者さんの目標を共有し、一緒にリハビリテーションを行う

- 患者さんの生活環境を整える

- 家族への支援を行う

- 地域社会での理解を深める

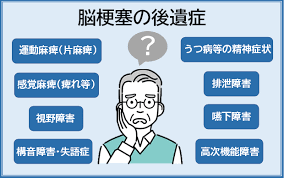

2.脳卒中後遺症の代表的な症状と特徴

脳卒中を経験すると、脳の損傷部位によって様々な後遺症が残ることがあります。

代表的な症状と特徴を、簡単にご紹介します。

これらの症状は、脳の損傷部位によって異なります。

(1)運動機能障害

片麻痺

体の片側が麻痺し、自由に動かせなくなる最も一般的な後遺症。

痙性

筋肉が硬くなり、動きが制限される状態。

(2)感覚障害

感覚麻痺

触覚、温度感覚、痛覚などが鈍くなったり、消失したりする状態。

(3)言語障害

運動性失語

話すことが困難になる。

感覚性失語

相手の言っていることが理解しにくい。

(4)高次脳機能障害

記憶障害

記憶力が低下する。

注意力の低下

注意が散漫になり、集中力が低下する。

遂行機能障害

計画を立てたり、実行したりすることが困難になる。

(5)その他

嚥下障害

飲み込むことが困難になり、誤嚥性肺炎のリスクが高まる。

視覚障害

視野狭窄、複視など。

情動障害

うつ状態、易怒性など。

排泄障害

尿失禁、便秘など。

3.人にやさしい運動学による脳卒中後遺症のリハビリ

-1024x683.jpg)

脳卒中後遺症のリハビリテーションにおいて、運動学の知識を活かしたアプローチは、患者さんの状態や目標に合わせて、より効果的な運動療法を提供することができます。

(1)運動学とは?

運動学とは、人間の動きを科学的に分析する学問です。

筋肉、関節、神経系などの働きを解明し、より効率的で安全な運動方法を開発することを目指しています。

(2)脳卒中後遺症への運動学のアプローチ

脳卒中後遺症のリハビリにおいて、運動学のアプローチは、患者の身体機能を最大限に引き出し、生活の質を向上させることを目的としています。

具体的には、以下のような点が挙げられます。

個々の患者さんに合わせた運動プログラムの作成

患者さんの年齢、性別、病状、運動機能、生活環境などを考慮し、一人ひとりに合った運動プログラムを作成します。

患者さんの目標を明確にし、達成できるような目標設定を行います。

正確な運動分析

患者の動きを詳細に観察し、問題点や改善点を見つけます。

動作分析に基づいて、より効果的な運動指導を行います。

安全な運動の実施

患者さんの身体に負担をかけないよう、安全に運動指導を行います。

痛みや違和感を感じたら、すぐに運動を中止し、専門家に相談します。

機能回復を促す運動

麻痺した筋肉の強化、関節の可動域拡大、バランス感覚の改善など、機能回復を目的とした運動を行います。

日常生活動作の改善

歩行、立ち上がり、食事、着替えなど、日常生活動作の改善を目的とした運動を行います。

(3)運動学に基づいたリハビリテーションのメリット

効果的な機能回復

患者さんの状態に合わせて、より効果的な運動プログラムを提供できるため、機能回復が期待できます。

安全な運動

患者さんの身体に負担をかけないよう、安全に運動指導を行うため、怪我のリスクを減らすことができます。

モチベーションの向上

小さな目標を達成していくことで、患者さんのモチベーションを向上させ、継続的なリハビリテーションを促します。

生活の質の向上

日常生活動作の改善により、自立した生活を送ることが可能になります。

(4)運動学に基づいたリハビリテーションで回復を目指す

運動学に基づいたリハビリテーションは、脳卒中後遺症の回復に非常に有効な手段です。

専門家の指導のもと、自分に合った運動療法を行うことで、より早く、そして安全に日常生活に戻ることができます。

もし、ご自身が、またはご家族の方が脳卒中後遺症に悩んでいらっしゃる場合は、一度専門家に相談することをお勧めします。